Ciao a tutti, io mi chiamo “Tango”. Sono ormai soltanto un anziano pallone in disuso, dimenticato dentro un freddo stanzino chiuso in un sottoscala. Sono malandato e pieno di interrogativi, il primo dei quali è sicuramente conoscere l’utilità di passare la vita a prendere calci da tutte le parti. Eh si, perché il mio sport era proprio il calcio. Disciplina da cui ho ricavato enormi soddisfazioni professionali durante la gioventù (ero pur sempre il protagonista!), ma anche infiniti interrogativi, come detto poc’anzi. Ho fatto il mio tempo e oggi me ne sto lontano dai riflettori; giovani colleghi più tecnologici e performanti hanno preso il mio posto. Inoltre, parte della mia storia hanno fatto in modo di allontanarla dalla memoria. E anche me, con lei. Vi devo però dire la verità: tutto sommato, in questo gelido stanzino, lontano da un mondo largamente deprecabile, non si sta poi così male. Se non fosse per quei continui interrogativi che angustiano ogni fibra del mio cuoio.

Mi ricordo, era il 29 maggio 1985, esattamente trent’anni fa . Ero già rinchiuso in uno stanzino all’epoca, ma le mie cuciture erano tese come una corda di violino, non allentate e consunte come ora. Mi trovavo nello spogliatoio degli arbitri allo stadio Heysel di Bruxelles. Ero stato gonfiato a dovere, di lì a poco sarei passato dalle mani del direttore di gara svizzero Daina all’erba della finale di Coppa dei Campioni. No dico, la finale di Coppa dei Campioni, il massimo trofeo europeo per club! Le vibrazioni che avvertivo nell’aria erano fortissime, quelle del grande evento. Fino al primo dei logoranti interrogativi: come mai gli ondeggiamenti e i tremolii andavano sempre più aumentando, così da raggiungere intensità del tutto inconsuete? Lasciato cadere in un angolo dello spogliatoio, percepii soltanto un frenetico, se non disperato, andirivieni intorno a me. Molto strano, di solito il pre-gara è assai tranquillo; è solo in mezzo al campo che ricevo scossoni a non finire. Oggi, da pallone navigato, posso dire che quelle vibrazioni percepite accarezzavano da vicino quelle provocate dalle grida umane che, numerose volte prima di allora, avevo avvertito attorno al campo da gioco. Solo diverse, meno rotonde e compiute. Più spigolose, acute, lancinanti e strazianti, quasi a celare qualcosa di tragico, oltremodo lontano dal mondo dello sport. Più di un’ora e mezza ho atteso nella “pancia” dello stadio, in balìa dei suoi incomprensibili “ondeggiamenti”. Poi il campo. Non fossi stato uno stupido pallone, mi sarei dovuto interrogare, appena entrato, sulla mancanza di una porzione dello stadio alla mia sinistra, all’altezza del settore “Z”. Ma anche sulle centinaia di persone attorno al terreno di gioco; addetti ai lavori, autorità, dirigenti, forze dell’ordine e tifosi. Alcuni in piedi, altri distesi supini o proni ai bordi della pista d’atletica. Non potevo farci nulla: il mio posto era al centro del campo tra undici atleti vestiti di rosso ed altrettanti in tenuta bianconera. Uno di quest’ultimi, che devo dire mi trattava usualmente con accortezza e sapiente leggerezza, ad un certo punto mi ha anche scaraventato dentro la porta da undici metri di distanza. Ho rimbalzato impercettibilmente e mi sono adagiato lì, in fondo al “sacco”. Chiedendomi perché quel movimento provocasse tutt’attorno cotanto giubilo, devo ammettere.

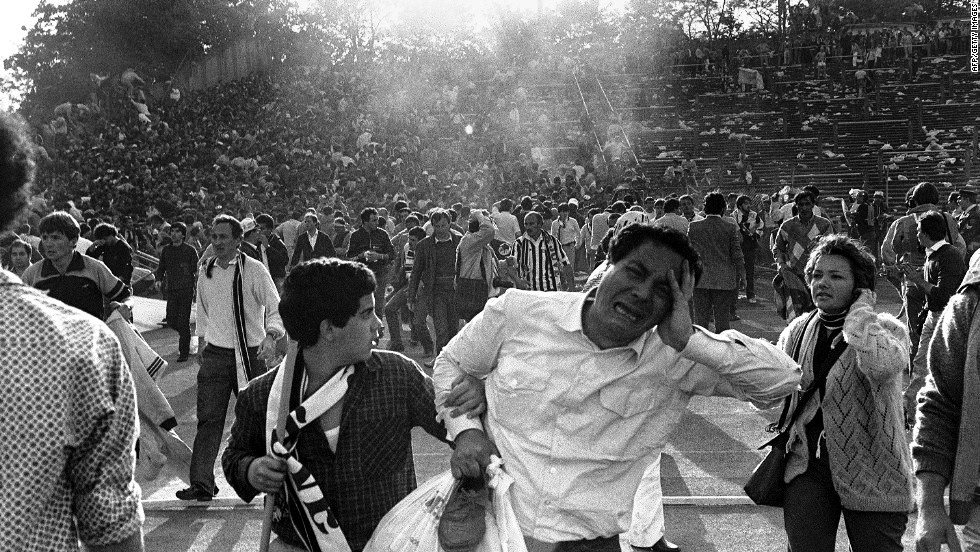

Il giorno dopo la gara, un avventore dello stanzino, un magazziniere forse, ha buttato un quotidiano proprio in un cestino accanto a me. Avessi saputo farlo, avrei potuto prenderlo e leggere di come la sera prima, in quello stadio, vi fosse consumata una tragedia. Un nutrito gruppo di tifosi inglesi del Liverpool aveva invaso con forza quel famigerato (e già pieno) settore Z, provocando lo sfondamento della rete divisoria col campo e, nel contempo, schiacciando altri colleghi di tifo, prevalentemente della Juventus. Avrei appreso dell’impossibilità di sfuggire al soffocamento, delle lesioni provocate in seguito allo sfondamento, dell’imperizia delle forze dell’ordine e delle autorità belghe, della fatiscenza della struttura Heysel. Sarei venuto a conoscenza della morte di 39 persone, di cui 32 italiani, e del ferimento di altre 700. Ma sono ed ero solo una palla; un oggetto inerte, costretto a partecipare ad uno spettacolo disgustoso. Certo, avessi potuto, mi sarei chiesto fino a lancinarmi il perché di un atteggiamento che definire inqualificabile è fin offensivamente riduttivo, di un’incapacità organizzativa agghiacciante. Di decisioni sportive e comportamenti agonistici raccapriccianti e irrispettosi della dignità umana, soprattutto se posti in essere da parte di (presunti) professionisti.

In questo nuovo tugurio in cui trascorro, rattoppato ma sereno, la mia vecchiaia, lavora un altro magazziniere. Lui è giovane, non può ricordare quel Juve – Liverpool del 1985. Però si informa, come il suo predecessore. Tanto è vero che, anche lui, ha recentemente dimenticato qui vicino un giornale di qualche giorno fa. Tra le lutulenti cronache degli scandali nazionali ed internazionali che infestano il mondo del calcio, abbaglia in primo piano la lucentezza del ricordo delle vittime dell’Heysel da parte dei sostenitori della Juventus. Quegli stessi supporter che, tra pochi giorni, rivivranno le effervescenti vibrazioni di una finale di Coppa dei Campioni. Non fossi altro che un malridotto pallone in pensione, credo che, di quel 29 maggio, mi piacerebbe leggere il perenne mantenimento della memoria, crocevia obbligato per il superamento degli interrogativi.